涅槃会

涅槃会は

お釈迦様が入滅された日に

行う法要です

お釈迦様

およそ2500年前に仏教を開かれた

お釈迦様は

悟りを開く前は

(姓)ゴータマ Gautama

(名)シッダッタSiddhattha

と呼ばれていました

悟りを開かれてからは

釈迦族の聖者という意味の

釈迦牟尼(しゃかむに)

悟りを開いた人という意味の

仏陀(ぶっだ)

この世で最も尊い人という意味の

世尊(せそん)

などと呼ばれました

お釈迦様の誕生についての記事

入滅の様子

お釈迦様の入滅の記録が

涅槃経(ねはんぎょう)

という経典にまとめられました

.

涅槃経というお経は 数種類あり

内容が異なります

.

ここでは 初期仏教の

大般涅槃経Mahāparinirvāṇa-sūtraを基に

最後の様子を記します

.

.

.

お釈迦様は

仏教を開かれた後

40年以上に渡り

布教の旅を続けられました

.

毘舎離(ヴァイシャーリー Vaiśālī)で

80という歳を迎えられたとき

入滅を覚えられ

弟子のアーナンダに こう告げました

.

修行を完成した人は

もしも望むなら 寿命のあるかぎり

この世に留まる

あるいは

それ以上に留まることができるだろう

.

つまり

アーナンダよ

貴方が望めば

私の寿命は延びますよ

.

このように述べましたが

この時 アーナンダは

マーラ(魔)に取り憑かれていて

ボーっとしていました

そのため

お釈迦様の延命を願いませんでした

.

アーナンダが その場を去ったとき

マーラ(魔)が姿を表し

すぐに入滅するよう勧めましたが

.

慌てるな

私は3ヶ月後に涅槃に入るだろう

.

このように応えた お釈迦様は

自らの神通力で「命を保つ力」を

捨てさられたのでした

.

.

お釈迦様は

生まれ故郷のカピラ城で

最後を迎えるために

王舎城を後にしました

.

.

パーパーという場所に着いた時

純陀(チュンダ Cunda)から

施食を申し出を受けました

.

この時

お釈迦様は チュンダに言いました

.

チュンダよ

あなたの用意した料理の

スーカラ・マッダヴァ

(sūkara maddava)は

私にだけ給仕するようにし

弟子たちには

別の 硬い食べ物と 柔らかい食べ物を

給仕してください

.

そして

残ったスーカラ・マッダヴァは

穴に埋めるように

.

チュンダよ

神・魔・梵天・修行者・婆羅門の世界や

神ないし人間という生き物の中でも

この料理を食べて

正しく消化できる者を

如来の他に 私は知らない

.

.

ちなみに

このスーカラ・マッダヴァという料理は

キノコ料理とも 豚肉料理とも

言われています

.

.

お釈迦様はスーカラ・マッダヴァを

少しだけ食し 残りを穴に埋めさせ

他の者は 別の料理を食しました

.

その後

お釈迦様は

腹痛と下痢と出血に苦しみながらも

再び旅立ちます

.

.

その道中 アーナンダに

次のような話をしました

.

私の生涯で 二つの優れた供養があった

※スジャーターとチュンダからの供養

.

この二つの供養の食物は

まさに等しい実り

まさに等しい果報がある

.

他の供養の食物よりも

はるかに優れた大いなる果報があり

はるかに優れた大いなる功徳がある

.

これは お釈迦様が

チュンダが後で人々から

責められないようにするため

配慮したモノとされています

.

数多くの涅槃経でも

スジャーターとチュンダの供養は

等しく果報があると記されています

.

.

.最後となる道中でしたが

説法を続けられました

.

クシナガラという地に到着したとき

死期が近いことを悟られ

ヒラヌヤヴァティー河で

最後の沐浴をされました

.

河の畔は娑羅の樹の林でした

2本並んだ娑羅(沙羅双樹)の木下に

頭北 面西 右脇臥

ずほく-めんさい‐うきょうが

つまり

頭を北、顔を西に向け

右脇腹を下にした格好で

横たわりました

.

.

この時

沙羅の樹々が

入滅を告げるために

一斉に花を咲かせて

白い花びらが舞い散った

(或いは 真っ白に枯れた)

という話もあります

.

お釈迦様は

アーナンダ(阿難)尊者に

水が飲みたいことを伝えると

すぐに

アーナンダ(阿難)尊者は

水を汲みに行きましたが

川が濁っており

キレイな水を得られませんでした

.

この事を報告しましたが

お釈迦様は

再度 水が飲みたいと仰ったので

再度 川に行くと

今度は 川が澄んでいて

無事に キレイな水を届けられました

.

この話が

末期の水(死に水)の

由来となりました

.

.

.

最後の説法が

行われます

.

自らを拠り所として

他人を拠り所とするな

法を拠り所として

他のモノを拠り所とするな

(中略)

全ての事象は 移りゆくものである

怠ることなく

修行を続け 完成させよ

.

.

こう告げられた後

お釈迦様は

完全なる涅槃(無余涅槃)に

入られました

.

.

.

ちなみに

自らを 拠り所とせよ

法を拠り所とせよ

.

この「拠り所」のサンスクリット語は

ローマ字表記でdīpaと発音します

島、洲

洪水が起きたときの避難場所

といった意味なので

「拠り所」と訳されます

.

似たような発音の言葉に

明かり、灯明

という言葉があったため

漢訳した人が

自灯明 法灯明と

記したようです

.

涅槃図

この時の様子を描いた仏画を

「涅槃図」と言います

.

.

涅槃図も様々ですが

描かれる事が多いモノを

あげてみます

.

.

◯お釈迦様

中央の宝台に横たわった

お釈迦様は

ひときわ大きく 金色で描かれます

.

.

◯お釈迦様の周りに多くの衆生

弟子や菩薩 天、龍などの八部衆

在家の人から鬼・夜叉

動物 昆虫などが集っています

.

.

◯満月

お釈尊様が入滅された時

満月だったことを表します

.

.

◯二本ずつ四組の沙羅の樹

幾つかのパターンがありますが

3つあげます

.

(パターン1)

八本とも緑

.

(パターン2)

四本は白 残りの四本は緑

お釈迦様が入滅する時

”沙羅の木が白く変色した”

という話が表現されています

.

沙羅の樹が8本 描かれますが

4本は青々と 4本は白く描かれます

.

そして その意味を

白く変色したのを”枯れた”と捉え

お釈迦様の肉体は滅び

沙羅の樹も 枯れた

しかし

お釈迦様の教えは栄えるので

沙羅の木も 青々としている

とします

.

これを四枯四栄と言います

.

.

(パターン3)

八本とも白く描く

沙羅の樹が白くなった

という話を

白い花が咲いた

と表現する場合もあります

.

.

沙羅の樹が白くなったことに

由来するのが

鶴林(かくりん)という言葉です

.

白くなった沙羅の樹が

鶴に見えたことに由来します

.

鶴林という言葉は

やがて 転じて

お釈迦様の入滅を指したり

人が亡くなることを指したりします

更には

お寺や、お寺の樹林のことも

鶴林

と呼ばれるになりました

.

.

◯絵の上部に摩耶夫人

天界から摩耶夫人が駆けつけた様子です

婦人は

もっと生きて衆生を救って欲しいと願い

延命の薬が入った袋を投げた

という話が描かれています

.

この話が

薬を与えることを 投薬と呼ぶ由来です

.

.

◯木に引っかかった薬袋

薬袋は 木に引っかかっています

これは

薬が届かなかったことを

表しています

この時 袋を落とすため

ネズミが 木に登ろうとしました

しかし

猫が ネズミの邪魔をして

薬が届かなかったという話があります

.

そのため

多くの動物が描かれる中

身近な動物にも関わらず

猫は描かれることが 稀です

.

.

◯お釈迦様の足を撫でている老人

お釈迦様が 最後に得度させた人物

須跋陀羅(スバッダラ)です

この時120歳だったと言われています

40年以上の布教活動された釈迦様を

労っています

.

この老人には 別の説もあります

悟りを開く直前に乳粥供養をした

スジャーターだとする説もあります

.

.

◯気絶した人

悲しみのあまり気を失い倒れた人物は

お釈迦様のいとこで 十大弟子の一人

阿難(アーナンダ)尊者です

.

常にお釈迦様に仕え

お釈迦様の言葉を最も多く聞いた

多聞第一と称される人物です

.

容姿端麗、美男子だったと伝わるため

美しい顔立ちで表現されます

.

.

◯アニルッダ(Aniruddha )尊者

(一節では)お釈迦様のいとこで

天眼第一と称される十大弟子の一人です

.

涅槃図の二箇所に 描かれます

一つは

麻耶夫人を先導している姿

(阿那律:あなりつ)

もう一つは

阿難尊者を介抱している姿

(阿泥樓駄:あぬるだった)

悲しむ仏弟子たちを慰めています

.

.

.

◯天龍八部衆

.

帝釈天と配下の四天王

.

龍が巻き付いた2人の人物

八大龍王の長である難陀龍王

その弟の跋難陀龍王

.

鬼神

夜叉

.

獅子などの動物の冠をかぶった人

乾闥婆

.

三面六臂で赤色(青黒色)の鬼神

阿修羅

.

象の冠をかぶった人

緊那羅

.

鳥の冠をかぶった人

迦樓羅

.

蛇の冠をかぶった人

摩睺羅伽

.

.

.

◯その他

.

双髻の童子

迦葉童子

.

医者

耆婆

.

お仁王様

執金剛神と密迹金剛神

.

.

龍が描かれている(供物をもった)人

善女竜王

男神として表現されることも多いのですが

八大龍王の一尊娑伽羅龍王の三女です

.

法華経では8歳の龍女として登場し

一瞬のうちに覚りを得て

成仏された様子が描かれています

.

出家してない在家でも

女性でも

8歳の子供でも

人間でなくても

悟れると

大乗仏教は説いています

.

.

鬼・羅刹

.

様々な動物

ね うし とら う・・・

といった十二支の話があります

しかし

十二支は 古代中国発祥なので

後世の創作かと思われます

.

.

まだまだありますので

機会があれば

各お寺でたずねてみて下さい

.

.

.

仏教三大聖樹

仏教で三大聖樹とされているのは

以下のとおりです

無憂樹(むうじゅ)

阿輪迦の木

摩耶婦人が この木の枝に手を触れて

産気づかれ お釈迦様が誕生したので

.

印度菩提樹(いんどぼだいじゅ)

天竺菩提樹

この木の下で悟りを開かれたので

.

沙羅の樹(さらのき)

沙羅双樹

釈尊が亡くなった場所が

沙羅の樹の林だったので

.

沙羅の樹は

インドの中・北部から

ヒマラヤ地方にかけて

温かい地域で分布しています

.

耐寒性が弱いため

日本で育つのは大変難しい植物です

そのため

日本では

ナツツバキを沙羅双樹と呼んでいます

仏舎利

入滅後

クシナガラを治めていたマルラ国では

お釈迦様を追悼する礼拝が

七日間 行われました

.

お釈迦様の遺体を 火葬(荼毘)した

ラーマバル・ストゥーパ(荼毘塔)が

現在でも クシナガラの郊外に

残っています

.

荼毘(火葬)のあと

お釈迦様と縁のあった諸国で

お釈迦様の遺骨や遺灰は

分与されました

.

.

日本では

名古屋にある覺王山 日泰寺に

お釈迦様の御真骨が祀られています

.

日泰寺は

明治37年(1904)に

釈迦様の御真骨を

奉安するために建立された

日本で唯一の宗派を超えた寺院です

.

下記の写真は日泰寺の仏塔です

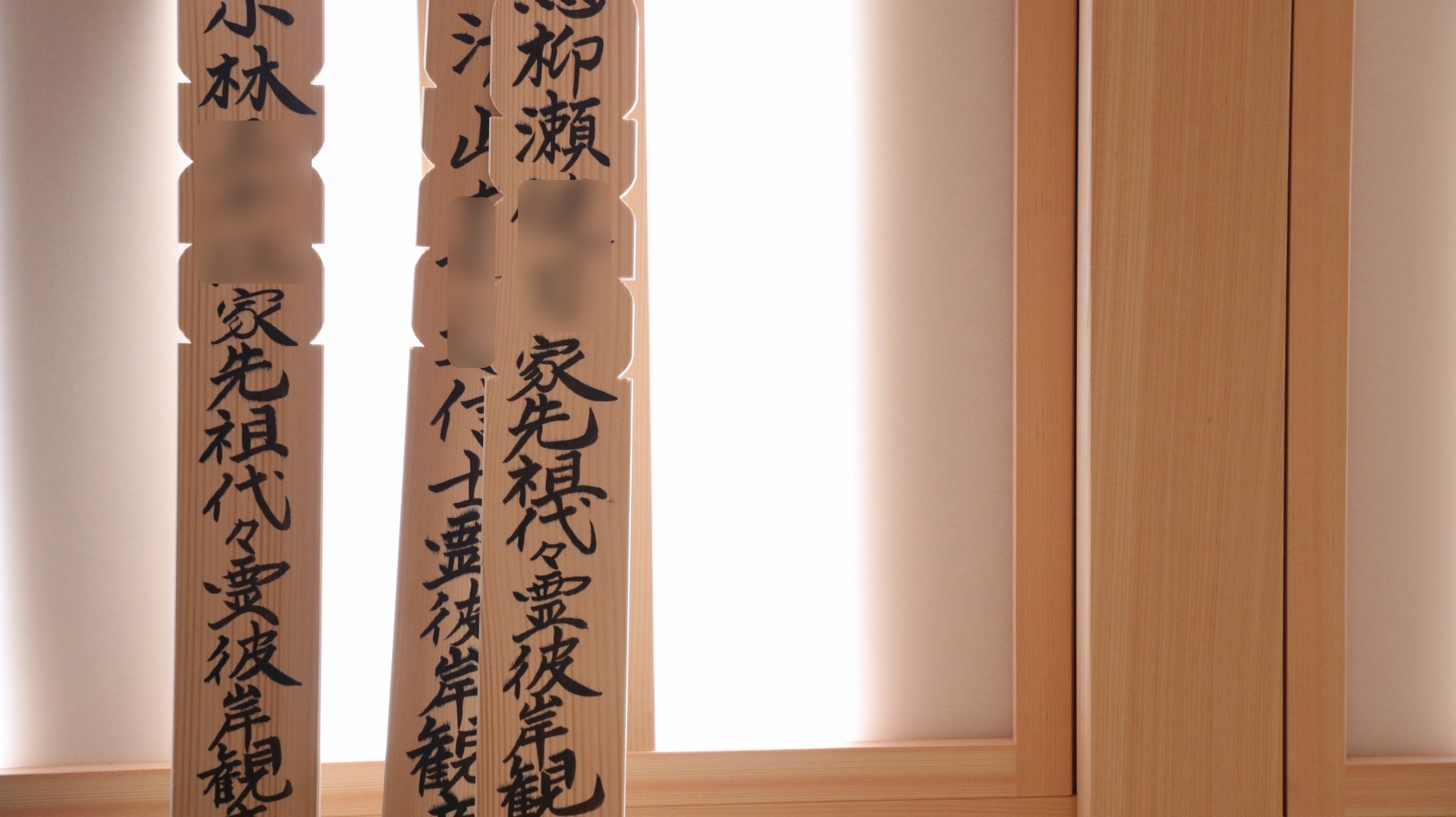

卒塔婆(そとば)

.

ストゥーパ(荼毘塔)とは

仏舎利を安置し

供養するための建造物を言います

.

卒塔婆(そとば)

塔婆(とうば)

塔(とう)

などとも呼ばれます

日本で卒塔婆というと

故人を供養するために用いる

木の板を指しますが

卒塔婆は

ストゥーパ(荼毘塔)を模したモノです

涅槃会の日

南伝仏教では

降誕会・成道会・涅槃会が

同じ月の同じ日に起こったとされ

4月(または5月)の

ウェーサーカ月の満月を中心にして

ウェーサク祭が行われています

日本では

涅槃会は 陰暦2月15日

とされてきましたが

明治時代に

太陽暦が採用されたこともあって

太陽暦の2月15日に

涅槃会が行う寺院が多くなっています

※陰暦で行われているお寺もあります

涅槃会

涅槃会が有名なお寺を

いくつか上げます

- 金剛峯寺「国宝の涅槃図」

- 東福寺 「猫が描かれている涅槃図」

- 泉涌寺 「日本最大の涅槃図」

- 西陣の本法寺「長谷川等伯の涅槃図」など