十牛図 現代語訳

住鼎州梁山

廓庵和尚 十牛圖

鼎州(ていしゅう)梁山(りょうざん)に

住(じゅう)す

廓庵和尚(かくあんおしょう)

十牛圖(じゅうぎゅうず)

目次

略説

0 総序 .

1 尋牛 .

2 見跡 .

3 見牛 .

4 得牛 .

5 牧牛 .

6 騎牛帰家.

7 忘牛存人.

8 人牛倶忘.

9 返本還源.

10 入鄽垂手.

略説

十牛図とは

悟りに至る段階・過程を

牛を題材にした詩と図で

表現したものです

牧牛図と

呼ぶこともあります

「十牛図・牧牛図」は

中国で創られました

チベット仏教では

象を題材に

「牧象図」というものが

創られ

同じ中国の思想 儒教では

馬を題材にした

儒家十馬図というものが

創られました

十牛図・牧牛図には

六牛図や十二牛図など

いくつかの種類があります

中華圏の各国では

雲門宗の

普明(ふみょう)禅師の十牛図が

普及しましたが

日本では

臨済宗楊岐派で

鼎州梁山(現在の湖南省常徳市)に

在住していた

廓庵和尚の偈頌を元とする

十牛図が普及しました

「禅門諸祖師偈頌(下の下)」の

禅門偈頌に

梁山廓庵則和尚十牛偈が

記載されています

『禅門偈頌』(祐徳稲荷神社所蔵)

出典: 国書データベース

上記の禅門偈頌にあるように

梁山廓庵則和尚十牛偈は

後世の十牛図における

序・頌のみが記載されており

和 又 和歌の記載は無く

図もありません

和 又 そして 図は

後世の臨済宗楊岐派の和尚が

追加しました

更に 日本に渡ると

和歌も追加されました

ここでは

日本で出版された十牛図を

記載しています

十牛図の構成

総序

+

(十段階の)詩

〔 序 頌 和 又 和歌 〕

+

(十段階の)図

詩や図の著者と 伝わるものは

以下の通りです

※ 諸説あります

総序(そうじょ)

慈遠(じおん)禅師

慈遠禅師の詳細は不明です

廓庵師遠(かくあんしおん)禅師に

近い人物と推測されますが

弟子・法孫・友人

あるいは 廓庵師遠 本人と

諸説あります

序(じょ)

廓庵師遠(かくあんしおん)和尚

または

慈遠(じおん)和尚

廓庵師遠(かくあんしおん)和尚は

北宋の時代の

臨済宗楊岐派の禅僧です

諱(いみな)は則公

鼎州梁山(現在の湖南省常徳市)に

在住されていました

廓庵師遠和尚の法脈は

以下の通りです

楊岐方会(臨済宗楊岐派の派の祖)

– 白雲守端

– 五祖(石頭)法演

– 大隋南堂元静

– 廓庵師遠

頌(じゅ)

廓庵師遠(かくあんしおん)和尚

和(わ)

石鼓希夷 和尚

「増集続伝燈録」巻一に

石鼓希夷和尚の伝があります

石鼓希夷和尚の法脈は

以下の通りです

楊岐方会(臨済宗楊岐派の派の祖)

– 白雲守端

– 五祖(石頭)法演

– 圜悟克勤(碧巌録)

– 大慧宗杲

– 無用浄全

– 石鼓希夷

又(また)

万松 壊衲(えのう)大璉(たいれん) 和尚

万松和尚の法脈は以下の通りです

楊岐方会(臨済宗楊岐派の派の祖)

– 白雲守端

– 五祖(石頭)法演

– 大隋南堂元静

– (合州釣魚台)石頭自回

– 雲居蓬庵徳会

– 萬松壊衲大璉

和歌(わか)

室町時代の東福寺の書紀

正徹和尚(正徹書記)

図(ず)

慈遠(じおん)禅師と言われていますが

諸説あり

詳細は不明です

なお

ここで使用している十牛図は

前南禅寺派管長 中村文峰老師が

編集された

うしかひ草(山喜房佛書林)に

記載しているものです

中村文峰老師が

虎渓山永保寺の老師を

務められていた時

うしかひ草を編集し

出版することになりました

その時

永保寺で修行していた

櫻木和尚(当院 大蔵院18代住職)に

依頼し この図は作成されました

また

冒頭には

国文学研究資料館の資料を

添付しています

『住鼎州梁山廓庵和尚十牛圖』

(国文学研究資料館所蔵)

出典: 国書データベース

https://doi.org/10.20730/200010122

住鼎州梁山 廓庵和尚

十牛図

総序

そうじょ

夫諸佛眞源、衆生本有。

夫(そ)れ

諸仏(しょぶつ)は眞源(しんげん)

衆生(しゅじょう)は

本有(ほんう)なり

そもそも 諸々の仏は

真の根源であり

生きとし生けるものは

生まれたときから

(それを)有している

因迷也沈淪三界 因悟也頓出四生

迷(まよ)いに因(よ)りて

三界(さんがい)に沈淪(ちんりん)し

悟(さと)りにに因(よ)りて

頓(とん)に

四生(ししょう)を出(い)づ

迷いを拠り所にするため

欲界・色界・無色界の世界に

深く沈むし

悟りを拠り所にするため

にわかに

四種(胎生、卵生、湿生、化生)の

生命の束縛から抜け出る

所以有諸佛而可成 有衆生而可作

所以(ゆえ)に

諸仏(しょぶつ)として

成(な)るべき有(あ)り

衆生(しゅじょう) として

作(な)るべき有(あ)り

だから

様々な仏として

成(な)るものも有れば

迷える者として

作(な)るものも有る

是故先賢悲憫 廣設多途

是(こ)の故(ゆえ)を

先賢(せんけん)悲憫(ひみん)して

広(ひろ)く

多途(たと)を設(もう)く

このような原因を

昔の賢人は心から哀れみ

広く行きわたる

数多くの道筋を設けられた

理出偏圓、教興頓漸。

理(ことわり)は

偏(へん)と円(えん)を出(いだ)し

教(おしえ)は

頓(とん)と漸(ぜん)を興(おこ)す

理(ことわり)においては

偏空の理(蔵教・通教・別教)と

円教の理を出し

教えにおいては

頓教(とんぎょう)と

漸教(ぜんぎょう)を興(おこ)した

※参照:五時八教/化法四教

從麁及細 自淺至深

麁(そ)より細(さい)に及(およ)び

浅(せん)より深(しん)に至(いた)る

荒く大まかなものから

細緻(さいち)なものへと及び

浅いところから

深いところへと至(いた)り

末後目瞬青蓮 引得頭陀微笑

末後(まつご)に 青蓮(しょうれん)を

目瞬(もくしゅん)し

頭陀(ずだ)の微笑(みしょう)を

引(ひ)き得(え)たり

最後に

青い蓮華のような仏陀の目を

瞬(まばた)かせ

頭陀(ずだ)第一の迦葉尊者を

招き寄せるのだった

※ 青蓮:仏陀の目を形容した言葉

維摩経仏国品第一の一説

目は清くして脩広なること

青蓮のごとく・・・

※ 拈華微笑

※ 以心伝心

正法眼藏 自此流通

天上人間此方他界

正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)

此(こ)れ自(よ)り

天上(てんじょう)

人間(じんかん)

此方(しほう) 他界(たかい)に

流通(るづう)す

根本真理の教えは

これより

天上にある世界や

人間の世界

この現実世界や

神霊や祖霊がいる世界に

広く行き渡った

得其理也 超宗越格

鳥道如而無蹤

其(そ)の理(ことわり)を得(う)るや

宗(しゅう)を超(こ)え

格(かく)を越(こ)えること

鳥道(ちょうどう)の

蹤(あと)無(な)きが如(ごと)し

その理(ことわり)を会得すれば

宗旨(しゅうし)を超え

格式(かくしき)を超えるだろう

ちょうど

鳥が飛び通(かよ)う空の道に

跡が残らないように

得其事也 滯句迷言

若靈龜而曳尾

其(そ)の事を得るや

句(く)に滞(とどこお)り

言(げん)に迷(まよ)うて

霊亀(れいき)の尾を

曳(ひ)くが若(ごと)し

(一方で)

その事柄を得ようとすると

文字や語句に停滞したり

言葉に迷ってしまうことだろう

ちょうど

千年を生きて霊力を得た亀が

泥の中に尾を曳(ひ)かれ

身動きができないように

※ 霊亀(れいき)のたとえは

荘子の秋水篇に由来

間有(間此)清居禪師

間(この)ごろ

清居(せいご)禅師なるもの有(あ)り

最近

清居禅師という者がおられて

※ 清居皓昇(せいごこうしょう)禅師

牧牛十二図頌を作成された曹洞宗の僧侶

洞山良价(曹洞宗)

– 青林

– 石門献蘊

– 恵徹

– 紹遠

– 清居皓昇

觀衆生之根器 應病施方

衆生の根器(こんき)を観(み)て

病(やまい)に応(おう)じて

方(ほう)を施(ほどこ)し

生きとし生けるもの資質を観察し

病(やまい)に応じて

処方を施そうとなされて

作牧牛以爲圖 隨機設教

牧牛(ぼくぎゅう)を作(な)して

以(もっ)て図を為(な)し

随機(ずいき)の教(おしえ)を

設(もう)く

牛を牧(か)う様子を用いて

図を為(つく)り

各自の資質に応じた教(おしえ)を

設けられた

初從漸白 顯力量之未充

初(はじ)めは

漸(ようや)く白き従(よ)り

力量(りきりょう)の未(いま)だ

充(み)たざることを顕(あらわ)し

初めは

だんだんと白くなる場面から

(この場面は)

力量がまだ

充ちていないことを表現している

次至純眞 表根機之漸熟

次(つぎ)に

純真(じゅんしん)に至(いた)り

根機(こんき)の漸(ようや)く

熟すところを表(あらわ)す

次に

混じり気がなくなる場面に至る

(この場面は)

資質が だんだんと

円熟していくことを表現している

乃至人牛不見 標心法雙亡

乃(すなわ)ち

人牛(じんぎゅう)見えざるに

至(いた)り

故(ことさら)に

心(しん)と法(ほう)の

双(なら)び亡(ぼう)ずることを

標(しめ)す

ようやく

人も牛も見えない場面に至る

(この場面は)こと更に

心と教えが

双方とも 亡(な)くなることを

標(しめ)している

其理也已盡根源 其法也尚存莎笠

其(そ)の理(ことわり)や

已(すで)に根源(こんげん)を

尽(つ)くすも

其(そ)の法(ほう)や

尚(な)お

莎笠(さりゅう)を存(ぞん)す

その道理というのは

すでに根源を

表現し尽くしているが

その教えには まだ

莎(くぐ)の笠(かさ)をまとい

悟後の修行(聖胎長養)に出る

余地が存(あ)る

遂使淺 根疑艀 中下紛紜

遂(つい)に

浅根(せんこん)をして

疑誤(ぎご)せしめ

中下(ちゅうげ)をして

紛紜(ふんうん)たらしむ

しまいには

能力や素質(宿根)が浅はかな者を

惑(まど)い誤らせたり

中の下の者を

紛糾させ 紜(みだ)してしまう

或疑之落空亡 或喚作墮常見

或(あ)るいは 之(これ)を

空亡(くうぼう)に落ちるものと

疑(うたが)い

或(あ)るいは

常見(じょうけん)に堕(お)ちるを

作(な)すものと喚(よ)ぶ

ある人は これを

(全ては空虚で無意味とする)

虚無主義に落ちるものではないかと疑った

また ある人は

(全ては不変な固定的実体を持つとする)

常見に

堕ちるものだ と喚(さけ)んだ

今見則公禪師 擬前賢之模範

今 則公(そっこう)禅師を観(み)るに

前賢(ぜんけん)の模範(もはん)に

擬(なぞら)え

今

則公禅師(廓庵禅師の諱:いみな)

の十牛図を 観(み)てみると

昔(前古)の賢人による

見習うべき手本を模擬している

出自己之胸襟

十頌佳篇 交光相映

自己の胸襟(きょうきん)より出し

十頌(じゅっしょう)の佳篇(かへん)

光(ひかり)を交(まじ)えて

相(あ)い映(は)える

(そして)

自身の胸の内から打ち出された

十の偈頌 すぐれた文芸作品は

光輝いている

その光は交わり

相互に 調和している

初從失處 終至還源

初め

失処(しっしょ)より

終わり

還源(かんげん)に至(いた)るまで

最初は

見失っている処より始まり

最終的に

根源に至(いた)る処まで

善應群機 如救飢渇

善(よ)く 群機(ぐんき)に応じること

飢渇(きかつ)を救うが如し

巧みにあらゆる人に対応している

ちょうど

飢えや渇きに苦しむ人々を

救うように

慈遠是以探尋妙義 採拾玄微

慈遠(じおん)是(これ)を以(もっ)て

妙義(みょうぎ)を探り尋ね

玄微(げんび)を採拾(さいしゅう)す

私 慈遠(じおん)はコレを用いて

絶妙なる奥義を探り尋ね

玄妙な機微を

採(と)り拾(ひろ)うことにした

如水母以尋飡 依海蝦而爲目

水母(くらげ)の以(もっ)て

飡(さん)を尋(たず)ぬるに

海蝦(えび)に依(よ)って

目と為(な)すが如し

水母(くらげ)が

食事を探し求めるときに

海蝦(えび)の目に依托するように

参照:首楞厳経(巻七)

諸水母等以蝦爲目其類充塞

諸々の水母(くらげ)等は

蝦(えび)を以て目と為す

初自尋牛 終至入禍

初(はじ)め

尋牛(じんぎゅう)より

終わり

入鄽(にってん)に至(いた)るまで

(しかしながら この十牛図は)

最初の

牛を尋(たず)ねる処から

最後の

街中(店舗や屋敷)へ入る処に

至(いた)るまで

強起波瀾 横生頭角

強(し)いて

波瀾(はらん)を起(お)こし

横(よこ)しまに

頭角(とうかく)を生(しょう)ず

あえて

波瀾(はらん)をひき起こしている

道理からはずれ

(牛の横面に)

頭の角を生じさせている

尚無心而可覓 何有牛而可尋

尚(な)お 心(こころ)として

覓(もと)むべき無(な)し

何(なん)ぞ

牛(うし)として

尋(たず)ぬべき有(あ)らんや

更になお

本来心に探求すべきものなど無い

(本来無一物・心性本浄説)

なのに何故

牛として

尋(たず)ねるべきものが

有るというのか

洎至入禍 是何魔魅

入鄽(にってん)に

至(いた)るに洎(およ)んでは

是(こ)れ

何(なん)の魔魅(まみ)ぞ

街中(店舗や屋敷)に

入っていく境地に

至(いた)り洎(およ)ぶとは

これは一体

どんな邪悪なたとえか

況是祖祢不了 殃及兒孫

況(いわん)や是(こ)れ

祖祢(そねい)了(りょう)せざれば

殃(わざわ)いは

児孫(じそん)に及(およ)ばん

言うまでもなく これを

祖師や祖先が了承しなければ

殃(わざわ)いは

子供や孫にまで及ぶことだろう

不揆荒唐 試爲提唱

荒唐(こうとう)を揆(はか)らず

試(こころ)みに

提唱(ていしょう)を為(な)す

荒唐無稽なことを

はかろうとした訳では無いのだが

試しに

説いて示してみることにした

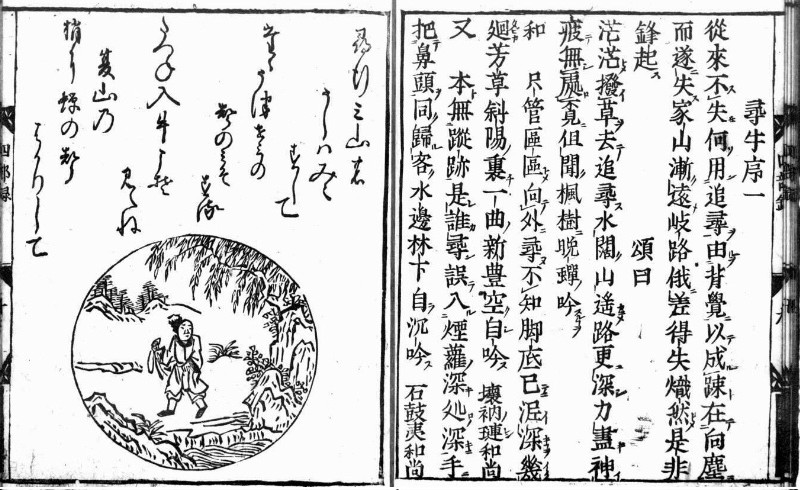

1 尋牛

じんぎゅう

牛を尋(たず)ねる

牛(本来の自己)を尋(たず)ね求める

序一

序の一

序文 その一

従来不失、何用追尋。

従来(じゅうらい)失せず

何ぞ 追尋(ついじん)を用(もち)いん

従来より 何も失っていない

なのに何故 (牛を)追って尋(たづ)ねるのか

由背覚以成踈、在向塵而遂失。

背覚(はいかく)に由るを以て踈(そ)と成(な)り

向塵(こうじん)に在(あ)って遂(つい)に失す

本来備わっている悟りの智慧(本覚)に

背を向けるから 疎遠となり

煩悩を起こす境界(六塵)に向き合って

生存しているから 結局失ってしまう

※ 首楞厳経(巻四)の一文

「衆生迷悶 背覚合塵」

家山暫遠、岐路俄差。

家山(かさん) 漸(ますま)す 遠く

岐路(きろ) 俄(にわ)かに差(たが)う

故郷から ますます遠ざかるし

大事な分かれ道において

たちまち食い違いを生む

得失熾然、是非蜂起。

得失(とくしつ) 熾然(しねん)として

是非(ぜひ) 蜂起(ほうき)す

得るとか失うとか

(分別する心が) 盛んに燃えあがり

正しいとか正しくないとか

(選んで分ける揀択の心が)一斉に起こる

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

茫茫撥草去追尋。

茫茫(ぼうぼう)として

草を撥(は)ね去(ゆ)き 追尋(ついじん)す

広々としていて とりとめがないが

草を払いつつ 行き来(来去)して探し求める

水濶山遥路更深。

水 濶(ひろ)く 山 遥(はる)か

路(みち) 更に深し

水辺は広く 山は遥かに遠い

進むべき路(みち)も よりいっそう奥深い

力尽神疲無処覓。

力尽き 神(しん)疲れ

覓(もと)むるに処なし

チカラが尽きてしまった

精神も疲弊してしまった

探し覓(もと)めても

覓(もと)める処が 見当たらない

但聞楓樹晩蝉吟。

但(た)だ聞く 楓樹(ふうじゅ)に

晩蝉(ばんせん)の吟ずるを

ただ聞こえてくる 楓(かえで)の樹から

夕暮れ時でも鳴き続けている 蝉の声が

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

只管区区向外尋

只管(ひたすら) 区区として

外に向かい尋(たず)ぬ

ひたすら こせこせと せわしなく

外に向かって 探し尋(たず)ねる

不知脚底已泥深

脚底(きゃくてい)

已(すで)に泥深きことを知らず

脚もとの泥沼が

もうすでに

深くなっていたことを知らないまま

幾廻芳草斜陽裏

幾廻(いくたび)か 芳草(ほうそう)

斜陽(しゃよう)の裏

何度も繰り返し

香る草花の周辺で 牛を探す

太陽が傾きつつある 夕焼けの中

一曲新豊空自吟

一曲の新豊(しんぽう) 空(むな)しく

自(おのづか)ら 吟(ぎん)ず

ある一曲の豊作の歌を

一人で空(むな)しいまま

自然と 口ずさんでいた

又

又

また 詩を作る

本無蹤跡是誰尋

本(もと)より蹤跡(しょうせき)無し

是(こ)れ 誰(だれ)か尋(たづ)ぬる

本来なら 足跡など無い

この存在しないものを

誰が尋(たづ)ねるというのか

誤入煙蘿深處深

誤(あやま)って入る

煙蘿(えんら)の深(ふか)き処(ところ)の

深(ふか)きに

誤って 這入り込んでしまっている

煙霞がかかり

蘿(かげ:蔓性のシダ)が覆い茂る

奥深い場所の深部に

手把鼻頭仝歸客

手(て)に鼻頭(びとう)を把(と)って

仝(とも)に帰(かえ)る客(きゃく)

手に 牛の鼻頭を 把(と)り

共に帰ろうとする人が

水邊林下自沈吟

水辺(みずべ) 林下(りんか)に

自(おのづか)ら 沈吟(ちんぎん)す

水辺や 林の近くで

いつの間にか自然と 静かに歌っていた

和歌

尋(たづ)ね行(ゆ) 深山(みやま)の牛(うし)は

見(み)えずして

ただ空蝉(うつせみ)の 聲(こえ)のみぞする

尋(たづ)ね入(い)る 牛(うし)こそ見(み)えね

夏山(なつやま)の

梢(こずえ)に蝉(せみ)の 聲(こえ)ばかりして

図

童子が

山中で牛を尋(たず)ね求めている場面

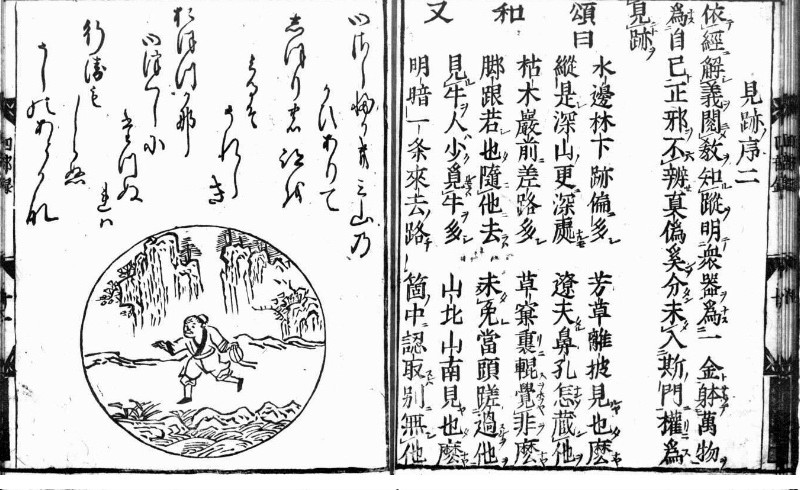

2 見跡

けんせき

けんじゃく

跡を見つける

経典などから

牛(本来の自己)の糸口を見つける

序二

序の二

序文

その二

依経解義、閲教知蹤。

経(きょう)に依(よ)って 義を解し

教(おしえ)を閲(けみ)して蹤(あと)を知る

経典を依りどころとして

正しい道(道義)を理解し

教(おしえ)を調べて その跡を知る

明衆器為一金、躰萬物為自己。

衆器(しゅうき)の一金(いちきん)たることを

明(あき)らめ

萬物(ばんぶつ)の躰(たい)を自己と為(な)す

金の器は数多く存在するが

どれも同じ一つの金であることを究明し

万物の法の本体(法体)を

自分自身とする

※ 楞伽経(巻三)の一説

譬えば

金の変じて諸々の器物とつくるときは

則ち種々の形の顕現する処有るも

金性の変ずるに非ざるが如し

一切性の変ずることも亦複た是の如し

※ 涅槃無名論

天地は我と同根、万物は我と一体

正邪不辨、真偽奚分。

正邪(せいじゃ)を辨(べん)ぜずんば

真偽(しんぎ) 奚(なん)ぞ分けん

(しかし 無分別智を得たとしても)

善と悪の見分け(弁別)が出来なければ

(どれが)真実か虚偽か どうやって見分よう

未入斯門、権為見跡。

未だ斯(こ)の門に入らざれば

権(か)りに 見跡(けんせき)と為す

いまだ この法門に入っていないのだから

仮(かり)に

「足跡を見つけた段階」としておく

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

水辺林下跡偏多

水辺林下

跡(あと)偏(ひとえ)に多し

水辺や樹林の下に

(牛の)足跡がもっぱら 多く残っていた

芳草離披見也麼

芳草(ほうそう) 離披(りひ)たり

見るや也(ま)た麼(いな)や

香る草花が 満開に生い茂る

この水辺の景色を

(牛も)見たのだろうか

縦是深山更深処

縦(たと)ひ 是れ 深山の

更に深処なるも

たとえ ここが 奥深い山の

更に奥まった処であったとしても

遼天鼻孔怎蔵他

遼天(りょうてん)の鼻孔(びくう)

怎(なん)ぞ 他(かれ)を蔵(かく)さん

遥かなる天を向いて

牛の鼻穴は存在している

(明らかな特徴があるから隠しきれない)

どうして他(かれ)を隠しきれるというのか

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

枯木巌前差路多

枯木(こぼく)巌前(がんぜん)

差路(さろ)多し

枯れた立ち木や 大きな岩石の前に

分かれ道が 数多くある

草窠裏輥覚非麼

草窠裏(そうかり)に輥(こん)ず

非を覚(おぼ)ゆるや麼(や)

草木や穴に 足をとられて転び

道からはずれていること(非道)を

自覚できただろうか

脚跟若也随他去

脚跟(きゃくこん)

若也(もし)

他(かれ)に随(したが)い去(ゆ)けば

あなたの脚(あし)や跟(かかと)が

もし(牛の足跡だけを見て)

他(かれ)に随(したが)って去(ゆ)くならば

未免当頭蹉過他

未(いま)だ当頭(とうとう)に

他(かれ)を

蹉過(さか)することを免れず

まだ(牛が)間近に居たとしても

他(かれ)を

無駄に見過すことを免れない

又

又

また 詩を作る

見牛人少覓牛多

牛を見る人は少なく

牛を覓(もと)むるは多し

牛を見た人は 少なく

牛を探し覓(もと)める人は 多い

山北山南見也麼

山北(さんほく)山南(さんなん)

見(み)たる麼(や)

山の北側 山の南側

(どこで 牛は)見えるのだろうか

明暗一條來去路

明暗(めいあん)

一条(いちじょう)來去(らいこ)の路(みち)

明るい朝から 暗

くなる夕方まで

一筋の路(みち)を行き来する

箇中認取別無他

箇中(こちゅう)に認取(にんしゅ)せば

別に他(ほか)無(な)し

この奥深い道理を認め取れば

別段 他に何ということは無い

和歌

志(こころざ)し 深(ふか)き深山(みやま)の

甲斐(かひ)ありて

枝折(しお)りの跡(あと)を 見(み)るぞ

嬉(うれ)しき

覚束無(おぼつかな) 心尽(こころづくし)に

尋(たづ)ぬれば

行方(ゆくえ)も知(し)らぬ

牛(うし)の跡(あと)かな

図

(牛の)跡を見つけた場面

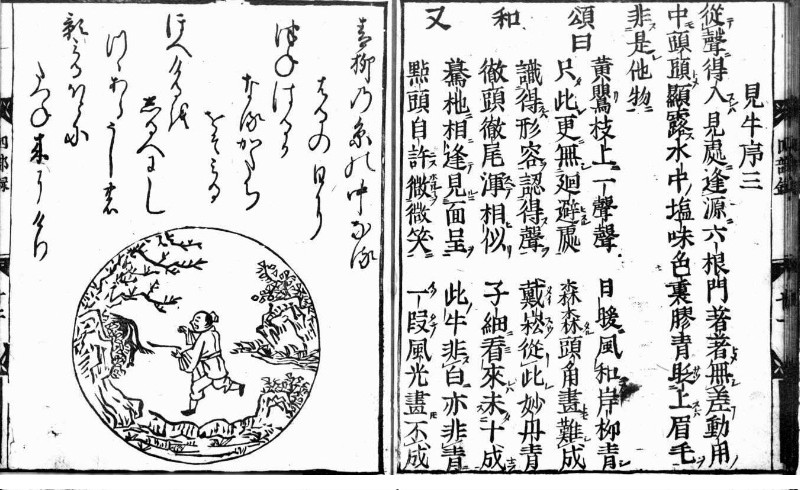

3 見牛

けんぎゅう

牛を見つける

坐禅などの修行で

牛(本来の自己)を見つけた

序三

序の三

序文 その三

従声得入、見処逢源。

声に従(よ)り入り得て 見る処(ところ)に

源(げん)に逢う

声を頼りに入り

眼についた場所で

根源(牛)に出逢った

六根門著著無差、動用中頭頭顕露。

六根の門

着着(じゃくじゃく) 差(たが)うこと無し

動用(どうゆう)中

頭頭(ずず) 顕露(けんろ)す

眼・耳・鼻・舌・身・意(六根の門:dvāra)は

いずれも

淀(よど)むことも無ければ

食い違いを生じなさせることも無い

(六根の門の)働きの中の端々に

(本源・牛は)はっきり現れる

水中塩味、色裏膠青。

水中の塩味(えんみ)

色裏(しきり)の膠青(こうせい)

ちょうど海水の中に

塩の味が含まれているように

ちょうど染色の裏に膠(にかわ)の青色が

溶け込んでいるように

眨上眉毛、非是他物。

眉毛(びもう)を眨上(さつじょう)すれば

是(こ)れ他物(たもつ)に非ず

眉毛を瞬(まばた)かせ

瞼(まぶた)を上げてよく見ると

これは他の何ものでも無い

本源(牛)そのものだった

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

黄鸎枝上一聲聲

黄鸎(こうおう) 枝上(しじょう)

一聲聲(いちせいせい)

ウグイスが

枝の上で

一声 鳴き声を上げる

日暖風和岸柳青

日 暖(あたた)かに 風 和 (おだや)かにして

岸柳(がんりゅう)青(あお)し

日の光は暖かく 風は温和で

岸辺に生える柳の木は 青々としている

只此更無廻避處

只(ただ) 此(こ)れ

更(さら)に

廻避(かいひ)する処(ところ)無(な)し

(牛は初めから)

ただ此処(ここ)に居た

(此処以外に)まったく

回避する処など無かったのだ

森森頭角畫難成

森森(しんしん)たる頭角(ずかく)

畫(か)けども 成(な)り難(がた)し

樹木が生い茂っているような

見事な頭の角(つの)は

描こうとしても 成し遂げられないだろう

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

識得形容認得聲

形容(けいよう)を識得(しきとく)し

声(こえ)を認得(にんとく)す

(本源・牛の)姿形

を認識することが出来

声も認識することも出来た

戴嵩從此妙丹青

戴嵩(たいすう)

此(これ)より丹青(たんせい)に妙なり

唐の時代の画家、戴嵩(たいすう)は

これを元に絵を描き その絵は絶妙だった

徹頭徹尾渾相似

徹頭徹尾(てっとうてつび) 渾(すべて)

相似(あいに) たるも

始めから最後まで すべてが

互いに似通よっていて見事なものだったが

子細看來未十戒

子細(しさい)に看(み)來(き)たれば

未(いま)だ十戒(じっかい)ならず

詳細に看(み)てみようと 来てみると

いまだ 十戒ほど

(調和のとれた)ものではなかった

又

又

また 詩を作る

驀地相逢見面呈

驀地(まくち)に相い逢(お)うて

面呈(めんてい)を見る

(私と牛が)

急に 互いに出逢い

面(つら)を差し出し(呈示)見交わした

此牛非白亦非青

此の牛は白に非(あら)ず

亦た青に非(あら)ず

(出会った)此の牛は 白い色でなかった

また黒い色でも無かった

※中国語で“青”は

「青」「緑」「黒」の意味を含む

出典 中日辞典 第3版

点頭自許微微笑

点頭(てんとう)して

自(みずか)ら許(ゆる)し

微微(びび)として笑う

(牛は)頭を縦に振りつつ

自分で自分に許しを出し

微(かす)かに笑っていた

一條風光畫不成

一条の風光

画(えが)けども成らず

この一連の美しい風景は

画(えが)こうとしても 成し遂げられない

和歌

青柳(あおやぎ)の 糸(いと)の中(なか)なる

春(はる)の日(ひ)に

つね遥(はる)かなる 形(かたち)をぞ見(み)る

吼(ほえ)けるを 標(しるべ)にしつつ

荒牛(あらうし)の

影(かげ)見(み)るほどに 尋(たず)ね来(き)にけり

図

牛を見つけた場面

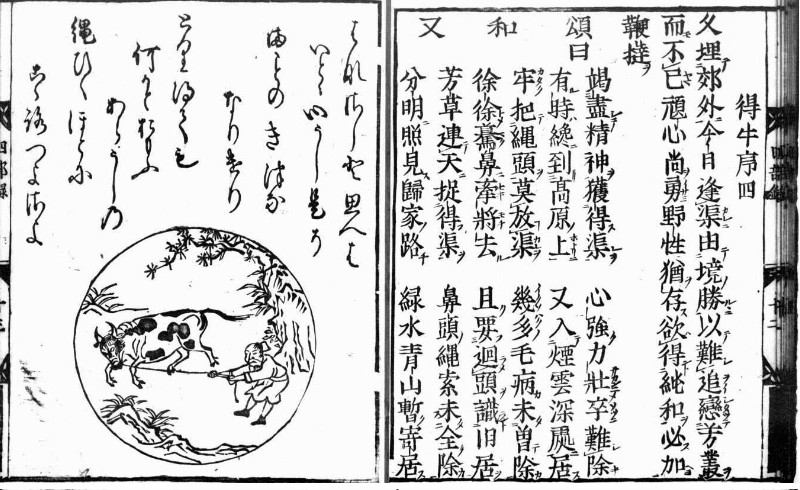

4 得牛

とくぎゅう

牛を得る

坐禅などの修行をして

牛(本来の自己)を体感する

序四

序文 その四

序の四

久埋郊外、今日逢渠。

久しく郊外(こうがい)に埋もれて

今日 渠(かれ)に逢う

久しく 町はずれの物

影に埋もれていたが

今日 巨大な彼(牛)出遭った

由境勝以難追。恋芳叢而不已。

境(きょう)の勝(すぐ)れたるに由(よ)って

以(もっ)て追い難(がた)し

芳叢(ほうそう)を恋(こ)いて已(やま)ず

牛が居る辺境は勝(すぐ)れた場所だったので

追うことが難しい

牛が草原を恋(こ)い慕う気持ちを

止められない

頑心尚勇、野生猶存。

頑心(がんしんは)尚(な)お 勇(いさ)み

野生(やせい)は猶(な)お 存(ぞん)ず

頑(かたくな)な心が今もなお勇猛で

(牛も)はやり立っている

野生が やはりまだ 残存しているのだ

欲得純和、必加鞭楚。

純和(じゅんな)を得(え)んと欲(ほっ)せば

必(かなら)ず鞭楚(べんそ)を加(くわ)えよ

純真に仲良くなる関係(和合)を

得たいと欲するなら

必ず鞭(または杖)を加えなさい

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

竭盡精神獲得渠

精神を竭尽(けつじん)して

渠(かれ)を獲得す

精神・気力を

使い尽くして

巨大な彼を獲得しようとした

心強力壮卒難除

心強く 力(ちから)壮(さか)んにして

卒(にわ)かに 除き難し

(しかし)その心は倔強で

そのチカラも壮絶であるため

すぐに 取り除くことは難しい

有時纔至髙原上

有(あ)る時は 僅(わず)かに

高原の上に到り

ある時は わずかな

時間ではあるものの

高原の上の(涅槃の)境地に到達した

又入煙雲深處居

又(ま)た

煙雲(えんうん)の深き処(ところ)に

入(い)って居(きょ)す

またある時は

煙や雲がたちこめる

(分別妄想の)奥深い境地に落ち入り

留まり続けた(居留)

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

牢把繩頭莫放渠

牢(かた)く繩頭(なわがしら)を把(と)り

渠(かれ)を放(はな)つこと莫(なか)れ

しっかり 縄の先

頭を手に把(と)り

巨大な体躯の彼を手放すことが無いように

幾多毛病未曾除

幾多(いくた)の毛病(もうへい)

未(いま)だ曾(かつ)て 除(のぞ)かず

数多くの悪い癖(くせ)・習慣が

いまだかつて

取り除かれきったことなど無いのだから

徐徐驀鼻牽將去

徐徐(じょじょ)として驀(まく)に

鼻を牽將(ひき)いて去(ゆ)けば

ゆっくりと まっすぐに

牛の鼻を牽將(ひき)いて 去(ゆ)こうとしたら

且要廻頭識旧居

且(ま)た頭(あたま)を廻(めぐ) らして

旧居(きゅうきょ)を

識(し)らんと要(ほっ)す

(牛は)また 頭を廻(めぐ)らせ

旧(もと)に居た場所を

識(し)りたいと要(もと)めた

又

又

また 詩を作る

芳草連天捉得渠

芳草(ほうそう)は天に連(つら)なり

渠(かれ)を捉(とら)え得たり

よい香りがする若草が

空まで連(つら)なる草原で

巨大な彼を捉(とら)えることが出来た

鼻頭繩牽未全除

鼻頭の縄牽(じょうけん)

未だ 全(まった)くは除かず

鼻の頭につけた縄を牽引するものの

未だに

(牽引するチカラを)完全に除くことは無い

分明照見歸家路

分明(ぶんめい)に照らし見る

帰家(きか)の路(みち)

(牛は)あきらかに

家に帰る路(みち)を見ていたが

緑水青山暫寄居

緑水(りょくすい)青山(せいざん)

暫(しばら)く寄居(ききょ)す

(木々の葉を映す)緑色をした水や

青々とした山の中で

しばらくの間 身を寄せることにした

和歌

離(はな)さじと 思(おも)へばいとど

心(こころ)うし

是(こ)れぞ誠(まこと)の

絆(きづな)成(な)りけり

とり得(え)ても 何(なに)かと

思ふ荒牛(あらうし)の

綱(つな)曳(ひ)く程(ほど)に

心(こころ)強(づよ)さよ

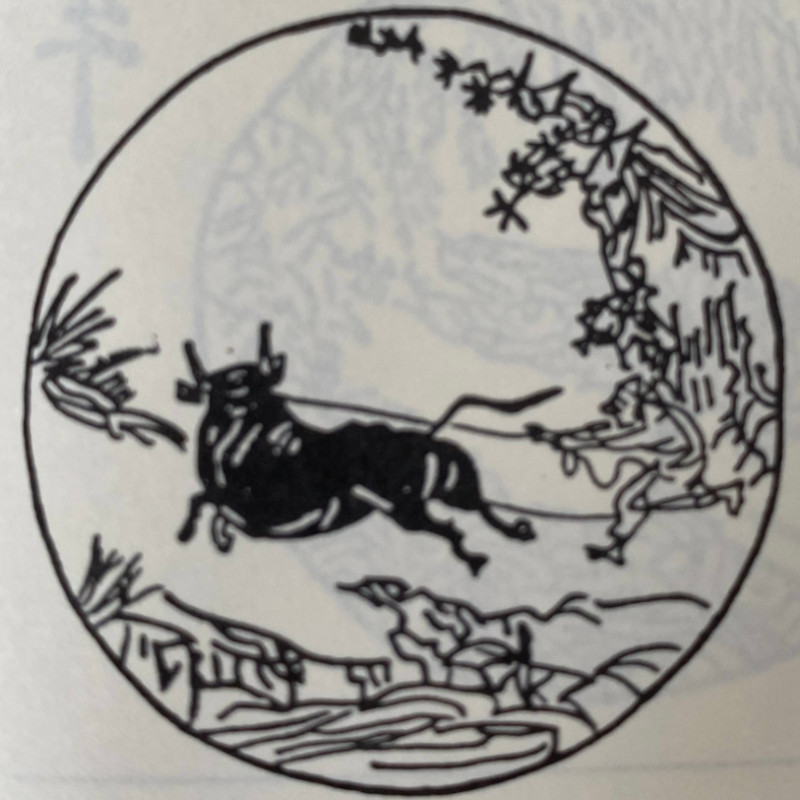

図

牛をとらえた場面

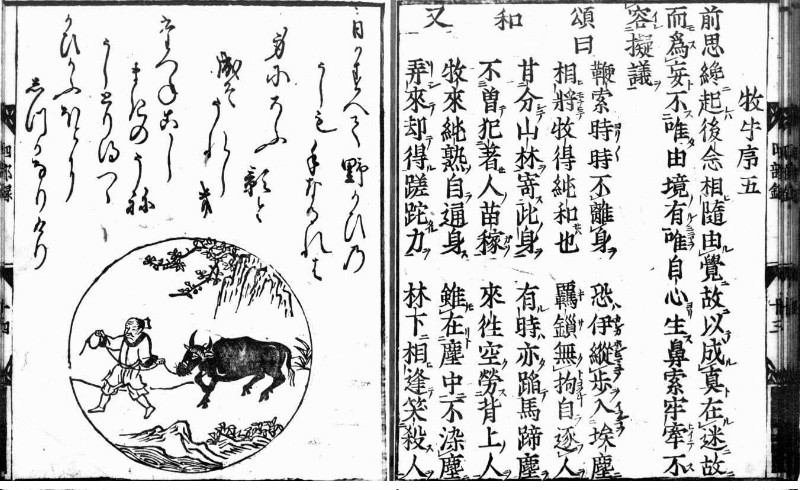

5 牧牛

ぼくぎゅう

牛を牧(か)う

牛(本来の自己)を

飼いならし始めた

序五

序の五

序文 その五

前思纔起、後念相隨。

前思(わずか)に起これば

後念(ごねん)相随う

わずかでも(思念を)起こせば

次の瞬間には

(諸々の思念や妄想が)

相乗して付き従ってくる(随従)

由覺故以成眞 在迷故而爲妄

覚に由るが故に以って真となり

迷に在るが故に而(しか)も妄となる

覚(さと)りを拠り所にするために

それ故に真実となり

迷いに在留し続けるために

さらに虚妄となる

不由境有、唯自心生。

境に由(よ)りて有なるにあらず

唯だ自心より生ず

外界の対象(六境:感覚が認識する対象)が

理由で(世界が)有るのではない

ただひたすら

自分自身の心から(世界は)生まれ起こるのだ

鼻索牢牽、不容擬議。

鼻索(びさく)牢(つよ)く牽(ひ)いて

擬議(ぎぎ)を容(い)れざれ

牛の鼻に繋いだ縄を 強く牽(ひ)いて

分別し識別する心を容(い)れるな

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

鞭索時時不離身

鞭索(べんさく)

時時(じじ) 身(み)を離れず

鞭(むち)や縄(なわ)を

常に 身体から離さず身につけておく

恐伊縦歩惹埃塵

恐らくは伊(かれ)は

縦(ほしいまま)に歩(あゆ)み

埃塵(じんあい)に惹(ひ) かれん

(その様にしなかったら)

おそらく伊(かれ)は

自由勝手に歩きまわり

俗世間的な事柄に 惹(ひ)かれるだろう

相將牧得純和也

相(あ)い將(ひき)いて

牧得(ぼくとく)すれば 純に和(なご)せり

一緒に 将(ひき)いて(帰宅して)

牛を牧(やしな)ってみると

全く和(なご)やかになり

羈鎖無拘自逐人

羈鎖(きき)拘(とど)めること無きも

自(みずか)ら人を逐(お)う

つなぎとめたり

拘束するものが無くても

(牛は)

自分から人のあとを追うようになった(追逐)

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

甘分山林寄此身 有時亦踏馬蹄塵

甘んじて山林を分(ぶん)として

此の身を寄せ

有る時は亦た

馬蹄(ばてい)の塵を踏む

甘んじて山林を身の程(分限)とし

この身を寄せているが

ある時にはまた

馬の蹄(ひづめ)で塵が舞う

雑踏の中に入ることもある

不曾犯著人苗稼

不曾(かつ)て

人の苗稼(びょうか)を犯著(ぼんじゃく)す

いまだかつて

他人の稲の苗を窃犯するといった犯罪に

著手したことなど無い

來往空勞背上人

来往(らいおう)

背上(せじょう)の人を

空(むな)しく 勞(ろう)す

来るときでも 往くときでも

背の上に乗っている人に

無駄(空虚)な苦労をさせたことも無い

又

又

また 詩を作る

牧來純熟自通身

牧(ぼく)し来(きた)って純熟(じゅんじゅく)し

自(おのずか)ら 通身(つうしん)すれば

牧(か)うようになって よく飼い慣れて

自然と 全身を通して 身についたのなら

雖在塵中不染塵

塵中(じんちゅう)に在(あ)りと雖(いえ)ども

塵(ちり)に染(そま)らず

たとえ 塵が舞い散る俗世の中に在(あ)っても

塵に染まることがない

弄來却得蹉跎力

弄(ろう)し来(きた)って

却(かえ)って

蹉跎(さだ)の力(ちから)を得て

(何度も)弄(たわむ)れて来たから

かえって

不遇な境遇でもやり過ごせる力量を得た

林下相逢笑殺人

林下(りんげ)に相逢(あいお)ふて

人(ひと)を笑い殺す

(だから)山林の中で

思いがけずに出逢う機会があると

人を大いに笑わせるのだった(笑殺)

和歌

日数(ひかす)へて

野飼(のが)ひの牛も手慣(てな)るれば

身(み)にそふ影(かげ)と 成(な)るぞ嬉(うれ)しき

尋(たず)ね来(こ)し 牧(まき)のうね牛

とりえつつ

かひ 飼(か)ふほどに 静(しづか)なりけり

図

牧(か)うことにした場面

(童子は牛を縄で引いている)

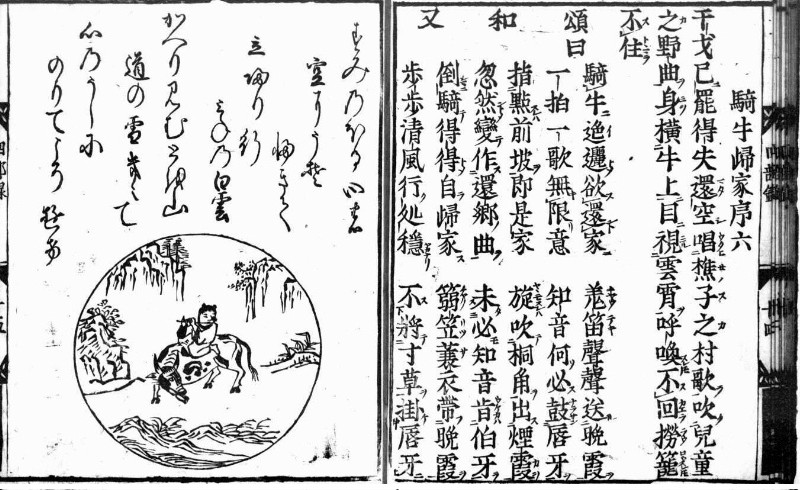

6 騎牛帰家

きぎゅうきか

牛に騎(の)って家に帰る

牛(本来の自己)を

制御できるになった

序六

序の六

序文 その六

干戈已罷、得失還空。

干戈(かんか)已(すで)に罷(や)み

得失(とくしつ) 還(ま)た 空(くう)ず

戦いが すっかり罷(や)んで

得たり失ったりすることが

また 空(むな)しいものとなった

唱樵子之村歌。吹兒童之野曲。

樵子(しょうし)の村歌(そんか)を唱(とな)え

児童の野曲(やきょく)を吹く

木樵(キコリ)の村の歌を唱(うた)ったり

子どもの野原の歌を吹奏したりする

身横牛上、目視雲霄。

身を牛上(ぎゅうじょう)に横(よこ)たえ

目に雲霄(うんしょう)を視(み)る

身体を牛の上に横たえて

目に 雲が浮かんでいる空を 視(み)る

呼喚不囘、撈籠不住。

呼喚(こかん)すれども回(めぐ)らず

撈籠(ろうろう)すれども住(とど)まらず

声を出して呼んでも

振り返え(回顧)らないし

囲い込んでも

住(とど)まらない

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

騎牛迤邐欲還家

牛に騎(の)って迤邐(いり)として

家に還(かえ)らんと欲(ほっ)す

牛に乗ったままで

家に帰ろうとした

羗笛聲聲送晩霞

羗笛(きょうてき) 聲聲(せいせい)

晩霞(ばんか)を送る

(異民族の)西羌人の笛の声音(こわね)が

夕霞の中を伝わり 送られてくる

一拍一吹無限意

一拍(いっはく) 一歌(いっか)

限り無き意(い)

一つの拍子 一つの歌曲に

限り無い意趣がある

知音何必鼓唇牙

知音(ちいん)は

何ぞ必ずしも唇牙(しんげ)を鼓せん

名人の琴の音を認知する親友なら

どうして

口に出して褒める(唇牙を鼓す)必要が

あるというのか

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

指点前坡卽是家

指点(してん)する

前(ぜん)坡(は)は即ち是れ家

指して示した

前方の傾斜地こそ

すなわち故郷(家郷)であると

旋吹桐角出煙霞

旋(やが)て桐角(とうかく)を吹いて

煙霞(えんか)を出づ

やがて 桐の笛(ふえ)を吹くと

煙のように立ちこめていた

霞(かすみ)の中から出現した

忽然變作還郷調

忽然(こつねん)として変じて

還郷(かんきょう)の調(ちょう)と作(な)す

突然(角笛の曲調が)変わり

故郷に帰る曲調と作(な)った

未必知音肯伯牙

未(いま)だ

必ずしも知音(ちいん)は

伯牙(はくが)は肯(うけが)わず

(琴の名人の)音をよく知る者だからといって

琴の名人(伯牙)の音を

肯定するとは限らない

又

又

また 詩を作る

倒騎得得自歸家

倒(さかしま)に騎(の)り

得得(とくとく)として

自(おのずか)ら家に帰る

身体を横に倒して 牛に騎(の)ると

(牛は)テクテクと歩き出し

自然と家に帰りついた

蒻笠蓑衣帯晩霞

蒻(じゃく)笠(りゅう)蓑衣(さえ)

晩霞(ばんか)を帯(お)ぶ

(日が暮れて)

ガマの芽で編んだ笠や雨具が

夕焼けの色を帯びる

歩歩清風行處穏

歩歩(ほほ) 清風(せいふう)

行処(こうしょ)に 穏(おだや)かなり

一歩一歩 歩みを進める度に

清涼な風が起こり

いたるところが 穏やかだった

不將寸草挂唇牙

寸草(すんそう)を將(もっ)て

唇牙(しんが)に挂(か)けず

(だから) 寸(わず)かばかりの短い草を

牛が口(唇・歯牙)にすることは無かった

和歌

澄(す)み昇(のぼ)る 心の空に

嘯(うそぶ)きて

立(た)ち帰(かへ)り行(ゆ)く

峯(みね)の白雲(しらくも)

帰(かへ)り見(み)む

遠山道(とほやまみち)の 雪消えて

心(こころ)の牛(うし)に

騎(の)りてこそ行(ゆ)け

図

牛に乗り帰る場面

(童子は笛を吹いている)

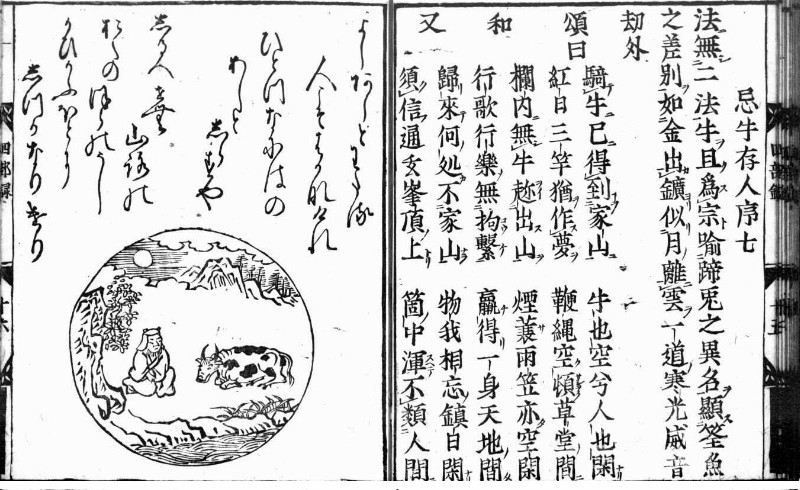

7 忘牛存人

ぼうぎゅうぞんじん

ぼうぎゅうそんにん

牛を忘れ 人が在(あ)る

牛(本来の自己)に慣れ親しみ

もはや意識することが無くなった

序七

序(じょ) 七

序文 その七

法無二法 牛且爲宗

法(ほう)に二法無し

牛を且(しばら)く宗(そう)と為す

真理に 二つの真理があるわけでは無い

牛を 仮に命題としただけである

喩蹄兎之異名、 顯筌魚之差別。

蹄兎(ていと)の異名に喩(たと)え

筌魚(せんぎょ)の差別を顕(あらわ)わす

捕獲道具の蹄(わな)と兎は

異なる名前であり

別物であるという喩(たと)えであり

捕獲漁具の筌(うえ)と魚は

差異・区別があり

別物であることを顕(あらわ)している

如金出鉱、似月離雲。

金の鉱(こう)より出(い)ずるが如く

月の雲を離るるに似たり

(それは ちょうど)

金が 金鉱石から

産出されるようなものであり

月が 雲を離れて

現れる現象に似ている

一道寒光、威音劫外。

一道(いちどう)の寒光(かんこう)

威音(いおん)

劫(ごう)外(げ)

一筋の 寒々とした光は

(法華経 常不軽菩薩品で説かれる過去仏の)

威音王仏や

極めて長い時間から外(はず)れている

(天地創造の以前から存在し続けている)

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

騎牛已得到家山

牛に騎(の)って 已(すで)に

家山(かさん)に至(いた)ることを得たり

牛に騎(の)って しばらくすると

故郷に到着することが出来た

牛也空兮人也閑

牛も也(ま)た 空(くう)じ

人も也(ま)た 閑(かん)なり

牛もまた 空(むな)しい(不用な)ものとなり

人もまた 閑(のど)かな(暇な)ものとなる

紅日三竿猶作夢

紅日(こうじつ) 三竿(さんかん)

猶お 夢を作(な)す

真っ赤に輝く太陽が 空高く昇っても

なお 夢を見ている

鞭繩空頓草堂間

鞭縄(べんじょう)空(むな)しく

頓(さしお)く 草堂(そうどう)の間

鞭や縄が

空(むな)しい(不要な)ものとなったので

そのまま放っておいた

草ぶきの庵(いおり)の間(すきま)に

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

欄内無牛趁出山

欄内(らんない)

牛の山より趁(お)い出せる無し

小屋の枠の内側に

山に趁(おもむ)き出て

追い求めた牛の姿は無い

煙蓑雨笠亦空閑

煙蓑(えんさ)雨笠(うりゅう)

亦た空(むな)しく閑(のど)かなり

煙るような雨に備えた蓑(みの)や笠(かさ)も

また用の無いものとなって

空(むな)しく閑居(かんきょ)している

行歌行樂無拘繋

行歌(こうか) 行樂(こうらく)

拘繋(こうけ)無し

行きながら歌い

行きながら楽しむ(境地に)

拘束したり繋留するものなど無い

贏得一身天地間

贏(か)ち得たり

一身天地の間

勝ち得ることができたのだ

天地の間における 自由な一身を

又

又

また 詩を作る

歸來何處不家山

帰り来(きた)れば

何處(いずこ)か 家山(かさん)ならざるや

(本来の場所に)帰って来れば

どこに 故郷で無い場所があるだろうか

(あらゆる場所が故郷となった)

物我相忘鎮日閑

物我(ぶつが) 相い忘(ぼう)じて

鎮日(ちんじつ) 閑(のど)かなり

外界の一切の事物と 自分自身を

ともに忘れ

終日 ひっそり静かに落ち着いている(閑寂)

須信通玄峰頂上

須(すべから)く 信ぜよ

通玄(つうげん) 峰頂(ほうちょう)の上

是非とも 信じるがいい

奥深い道理に通じる

高い山(峰:みね)の頂上(の境地)を

箇中渾不類人間

箇中(こちゅう) 渾(すべ)て

人間(じんかん)に類(るい)せざることを

ここの中では 全てが

人間の住む世界と 類似していないことを

和歌

よしあしと 渡(わた)る人こそ

儚(はかな)けれ

ひとつ難波(なにわ)の あしと知(し)らずや

しるべせむ 山路(やまぢ)の奥(おく)の

洞(ほら)の牛

かひ飼(か)ふ程に 静かなりけり

図

牛と一体化し 人だけが在(あ)る

8 人牛倶忘

じんぎゅうぐぼう

にんぎゅうぐぼう

人も牛も倶(とも)に忘れる

人も牛(本来の自己)も

倶(とも)に忘れ

主体が無くなった

序八

序(じょ) 八

序文 その八

凡情脱落 聖意皆空

凡情(ぼんじょう) 脱落(だつらく)し

聖意(しょうい) 皆(みな) 空(くう)ず

(教えを理解していない)凡夫の心情が

抜け落ちた

聖人の考えも

皆 全てが空っぽになった

有佛處不用遨遊 無佛處急須走過

有佛(うぶつ)の処(ところ)

遨遊(ごうゆう)することを用(もち)いず

無佛(むぶつ)の処(ところ)

急に須(すべか)らく 走過(そうか)すべし

仏が有ると観る処で

気ままに遊び続けることがない

仏など無いと観る処も

急いで走り過ぎた方がいいだろう

※有佛の処

一切衆生悉有仏性(涅槃経)

草木国土悉有仏性(中陰経)

など

※無佛の処

色即是空 空即是色(般若心経)

本来無一物(六祖壇経)

など

兩頭不著 千眼難窺

兩頭(りょうとう)に著(じゃく)せずんば

千眼(せんがん)も窺(うかが)い難(がた)し

(有無や聖凡などといった)両方の端(両頭)に

執着したり留まることがないから

千の眼があっても

その様子を窺(うかが)い知ることは難しい

百鳥含花 一塲懡羅

百鳥(ひゃくちょう) 花(はな)を含(ふく)む

一場(いちじょう)の懡羅(もら)

(悟ったことを 他人に気取られて)

たくさんの鳥が

花を口に含んでやって来るのは

顔を赤らめ恥ずべき(懡羅)

一つの場面なのだ

※由来

牛頭法融という禅師が

一人で坐禅していたとき

初めの頃は 多くの鳥が

(供養のために)花をくわえてやって来た

しかし

四祖の道信禅師の法を得てからは

一羽の鳥も 来なくなった

(景徳伝灯録)

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

鞭索人牛盡屬空

鞭索(べんさく)人牛(じんぎゅう)

盡(ことごと)く

空(くう)に屬(ぞく)す

鞭(むち)も索(なわ)も 人も牛も

ことごとく

空(くう)に属して 消えてしまった

碧天遼濶信難通

碧天(へきてん) 遼濶(りょうかつ)として

信(しん)通(つう)じ難(がた)し

晴れわたった青空が

遼(はる)かに闊(ひろ)がっている

便り(音信)を通(かよわ)すのが 困難なほどに

紅爐焔上爭容雪

紅爐(こうろ) 焔上(えんじょう)

爭(いかで)か 雪を容(い)れん

紅く染まり燃えている囲炉裏(いろり)が

どうして 雪を受け容(い)れるだろうか

到此方能合祖宗

此(ここ)に到って

方(まさ)に 能く祖宗(そそう)に合(かな)う

この境地に到達すれば

きっと祖師(の宗旨)に適合できるだろう

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

慚愧衆生界已空

慚愧(ざんき)す

衆生界(しゅじょうかい)

已(すで)に空(くう)ず

(これまでのことを)

いろいろと反省し恥じる

衆生の迷いの世界が

すでに実体のない空(くう)となった

箇中消息若爲通

箇中(こちゅう)の消息(しょうそく)

若為(いかん)が通(つう)ぜん

この消息は

どうしたら通じるだろうか

後無來者前無去

後(のち)に 来たる者 無く

前(まえ)に 去(ゆ)くもの無し

後から来る者も無いし

前から去(ゆ)く者も無い

未審憑誰繼此宗

未審(いぶかし)

誰に憑(よ)ってか

此の宗(しゅう)を繼(つ) がん

未だに不明で おぼつかないことは

誰を信憑(しんぴょう)して

この宗旨を継承させるかということだ

又

又

また 詩を作る

一鎚撃砕太虚空

一鎚(いっつい)に撃砕(げきさい)す

太虚空(だいこくう)

一本の鎚(つち)で

巨大な虚空を撃ち砕く

凡聖無蹤路不通

凡聖(ぼんしょう)も

蹤(あと)無く 路(みち)は通(つう)ぜず

凡夫であれ聖人であれ

足跡が無い処(ところ)へ

通じる路(みち)など無い

明月堂前風䬃䬃

明月(めいげつ)

堂前(どうぜん) 風 䬃䬃(さつさつ)たり

月の光が澄み渡る中

お堂の前を

風がササッと音を立てて吹き通る

百川無水不朝宗

百川(ひゃくせん)

水として朝宗(ちょうしゅう)せざるは無し

多くの河川の水がある中で

いずれの河川も

海に流れないものが無い

和歌

雲(くも)もなく 月(つき)もかつらも

木(き)も枯(か)れて

払(はら)ひ果(は)てたる うはの空(そら)かな

本(もと)よりも 心(こころ)の法(のり)は

無(な)きものを

夢(ゆめ)うつつとは 何(なに)を言(い)ひけむ

図

一円相(いちえんそう)

牛(悟り)も自分(主体)も無い

欠けも余りも無くなった場面

9 返本還源

へんぽんかんげん

本(もと)に返(かえ)り 源(もと)に還(かえ)る

もと居た場所に返ろうと思い

現実世界へ還(かえ)る

序九

序(じょ) 九

序文 その九

本來清淨 不受一塵

本来(ほんらい) 清浄(しょうじょう)にして

一塵(いちじん)を受けず

本来 根源は清らかで汚れが無い

塵(ちり)の一つも受け付けない

觀有相之榮枯 處無爲之凝寂

有相(うそう)の栄枯(えいこ)を観(かん)じて

無為(むい)の凝寂(ぎょうじゃく)に処(しょ)す

姿や形を有するものが

栄えたり衰えたりする有り様を

観(み)て暮らす

因果を離れ生滅変化しない

静かな涅槃の境地に心をおいたままで

不同幻化 豈仮修持

幻化(げんけ)に同じからず

豈(あ)に

修持(しゅじ)を仮(か)らんや

(この境地は)

幻(まぼろし)のように

変化するものと同一ではない

なのに どうして

修行するなどと

人為的な作為を

加える (仮借)というのだろうか

水緑山青、坐觀成敗。

水は緑に 山は青うして

坐(いなが)らに

成敗(せいばい)を観(み)る

木々の緑を写す水面(みなも)

青々と木々が生い茂る山

(寂静な涅槃の境地)において

心を動かすことなく

物事が

成ったり(成功) 敗れたり(失敗)する

有為(うい)の世界を観(み)る

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

返本還源已費功

本(もと)に返(かえ)り

源(もと)に還(かえ)って

已(すで)に功(こう)を費(ついや)す

本(もと)に返(かえ)ろうと思いたち

源(もと)の現実の世界に還(かえ)る

すでに 功績を挙げるための努力(功労)は

費やしてきた

争如直下若盲聾

争(いか)でか 如(し) かん

直下(じきげ)に

盲聾(もうろう)の若(ごと)くならんには

(現実の世界では)

どのようにしたらよいのか(と問われれば)

すぐに その場で

見えない人や聞こえない人の

(見聞覚知から離れた)境地に

なればよいのだ

※碧巌録 第88則 玄沙接物利生

庵中不見庵前物

庵中(あんちゅう)には見えず

庵前(あんぜん)の物

家(庵:いおり)の中に居たままでは

家(庵:いおり)の前にある外の物は見えない

水自茫茫花自紅

水は 自(おのずか)ら 茫茫(ぼうぼう)

花は 自(おのずか)ら 紅(くれない)

(河川・海・雨などの)水は

自然のなりゆきでひとりでに

果てることなく 流れ続け

花は

自然のなりゆきでひとりでに

咲く

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

靈機不堕有無功

霊機(れいき)

有無(うむ)の功(こう)に堕(だ)せざれば

衆生が潜在的に保有している

優れた能力・素質は

有為や無為の功労有無に

堕ちこむものではないから

(自然と 平等に 備わっているものだから)

見色聞聲豈用聾

見色(けんじき)聞声(もんしょう)

豈(あ)に

聾(ろう)を用(もち)いんや

目で色合いが見えるし 耳で声も聞こえる

なのに何故わざわざ

聞こえない境地を用(もち)いるというのか

昨夜金鳥飛入海

昨夜(さくや)

金烏(きんう)飛んで 海に入り

昨日の夜

太陽は飛んで海に入っていった

曉天依旧一輪紅

暁天(ぎょうてん)

旧(ふる)きに依って

一輪の紅(くれない)なり

夜が明けると

もとのまま変わることなく(旧態依然)

一輪の紅い太陽が輝く

又

又

また 詩を作る

用盡機關費盡功

機関(きかん)を用(もち)い盡(つく)し

功(こう)を費(ついや)し盡(つく)す

(臨済の喝・徳山の棒などの)

巧妙な方法を用い尽くし

長い間 努力や修練を 費やし尽くしてきた

惺惺底事不如聾

惺惺(せいせい)

底事(ていじ)ぞ 聾(ろう)に如(しか) ず

はっきり(と理解)した

何ごとも

耳が聞こえない境地に及ばないと

草鞋根斷來時路

草鞋(そうあい) 根を断つ

来時(らいじ)の路(みち)

草鞋(わらじ)で踏破し 根絶してきた

ここに来る時までの路(みち)だったが

百鳥不啼花亂紅

百鳥(ひゃくちょう)も啼(な)かず

花(はな)乱(みだれ)て紅(くれない)なり

多くの鳥も啼(な)くことがない静かな場所で

花々が色とりどりに咲いている(千紫万紅)

和歌

法(のり)の道(みち)

跡(あと)無(な)き本(もと)の 山(やま)なれば

松(まつ)は緑(みどり)に

花(はな)は白露(しらつゆ)

染(そ)めねども

山(やま)は緑(みどり)に 成(な)りにけり

己(おの)が色々(いろいろ) 花も無(な)きなり

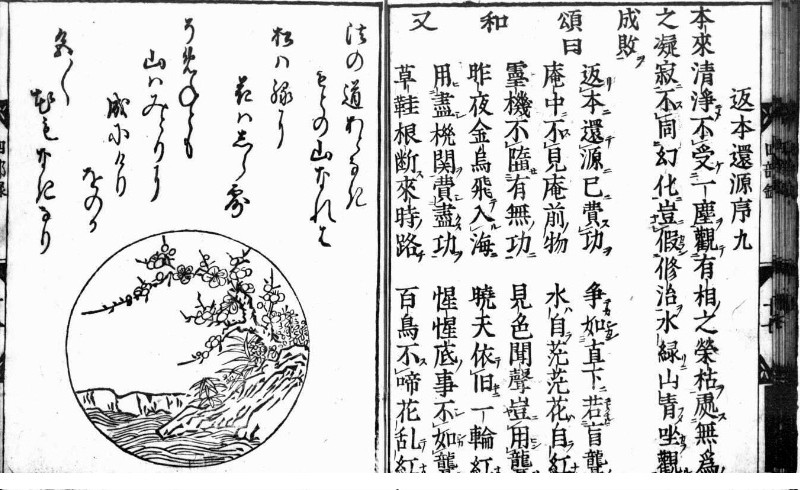

図

完全なる悟りの世界から

元の娑婆世界に戻る場面

10 入鄽埀手

にってんすいしゅ

鄽(てん)に入り 手を埀(た)れる

街中(店舗や屋敷)に入り

手を埀(た)れたまま何もしない

序十

序(じょ) 十

序文 その十

柴門獨掩、千聖不知。

柴門(さいもん)

独(ひと)り掩(おお)い

千聖(せんしょう)も知(し)らず

柴の門を構える質素で閑静な住まいは

独(ひと)り おおい隠されているから(掩蔽)

千人もの聖人が居ようが

誰にも知られていない

埋自己之風光 負前賢之途轍

自己(じこ)の風光(ふうこう)を埋(う)めて

前賢(ぜんけん)の途轍(とてつ)に負(そむ)く

自分自身の本地の風光(本来の面目)を

埋(う)めて

昔の賢人が示した筋道に負(そむ)く

提瓢入市、策杖還家

瓢(ひさご)を堤(さ)げて市(いち)に入(い)り

杖を策(つ)いて家(いえ)に還(かえ)る

酒の入った瓢箪(ひょうたん) を堤(さ)げて

市街地(しがいち)に入り

(酒に酔って)杖を策(つ)きながら

家に還(かえ)る

酒肆魚行、化令成佛

酒肆(しゅし) 魚行(ぎょこう)

化(け)して成仏(じょうぶつ)せしむ

酒屋や魚屋を訪ね行きては

人々を感化し 人々を慰める

頌曰

頌(じゅ)にて曰(いわ)く

偈頌(げじゅ)で言う

露胸跣足入鄽來

胸(むね)を露(あらわ)し

足(あし)を跣(はだし)にして

来たって鄽(てん)に入(い)る

胸の内(胸襟)をむき出ししたまま

足は足枷の無い裸足のまま

街中(店舗や屋敷)に入って来る

抹土塗灰笑滿腮

土を抹(な)で 灰を塗(ぬ)り

笑い 腮(あぎと)に満(み)つ

土を抹(す)りつけ 灰に塗(まみれ)るが

笑いが 頬(ほお)一杯に 満ちている

不用神仙眞祕訣

神仙(しんせん)の

真(しん)の祕訣(ひけつ)を用(もち)いず

神通力をもつ仙人の

真(まこと)の秘訣を 使わずに

直敎枯木放花開

直(た)だ 枯木(こぼく)をして

花を放(はな)ち 開(ひら)か教(し)む

直接 枯れ木に

花を開放して 咲かせる

和

和(わ)する

(偈頌に応じて)詩を作る

者漢親從異類來

者(こ)の漢(かん)

親(した)しく

異類(いるい)より来たる

この男は

直接

異なる種族(鳥獣や化け物)から来たのだろう

分明馬面與驢腮

分明(ふんみょう)なり

馬面(うまづら)と驢腮(ろさい)と

それは明らかである

馬みたいな長い顔で

驢(ろば)みたいな腮(あご)をしてる

一揮銕棒如風疾

銕棒(てつぼう)を一揮(いっき)して

風(かぜ)の疾(はや)きが如く

(地獄の牛頭馬頭が持つ)鉄の棒を

一振りすれば

疾風のような速さで

萬戸千門盡撃開

萬戸(ばんこ) 千門(せんこ)

尽(ことごと)く撃開(げきかい)す

数多くの家や 数多くの門・家屋を

ことごとく撃(う)ち

開(ひら)かせてしまうのだった

又

又

また 詩を作る

袖裏金槌劈面來

袖裏(しゅうり)の金槌(かなづち)

劈面(ひつめん)に來(き)たる

袖(そで)の裏に隠していた金槌(かなづち)が

袖の表面をひき劈(さ)いて 落ちて来た

胡言漢語笑盈腮

胡言(こごん)漢語(かんご)

笑(わら)ひ腮(えら)に盈(み)ちる

異民族が 漢語で話してきて(言談)

笑いが 頬(ほお)に盈(み)ちる

相逢若解不相識

相ひ逢(お)うて

若(も)し相い識(し)らざることを

解(げ)せば

互いに出逢う時

もし互いに

面識はありませんか?どなたでしたか?と

(尋ねたりして 巧みに交流し 互いを)

よく理解できれば

樓閣門庭八字開

樓閣(ろうかく)の門庭(もんてい)

八字(はちじ)に開(ひら)く

階を重ねたりっぱな建物の庭の門が

八の字に開放され

君を迎えることだろう

※ 華厳経(七十八)入法界品

善財童子が

五十二名の善知識を尋ね回ったとき

最後に

たどり着いたのが弥勒菩薩の楼門だった

和歌

手(て)は垂(た)れて 足(あし)は空(そら)なる

男山(おとこやま)

枯(か)れたる枝(えだ)に 鳥(とり)や住(す)むらん

身(み)を思(おも)ふ

身(み)をば心(こころ)ぞ 苦(くる)しむる

あるに任(まかせ)て

有(あ)るぞ 有(あ)るべき

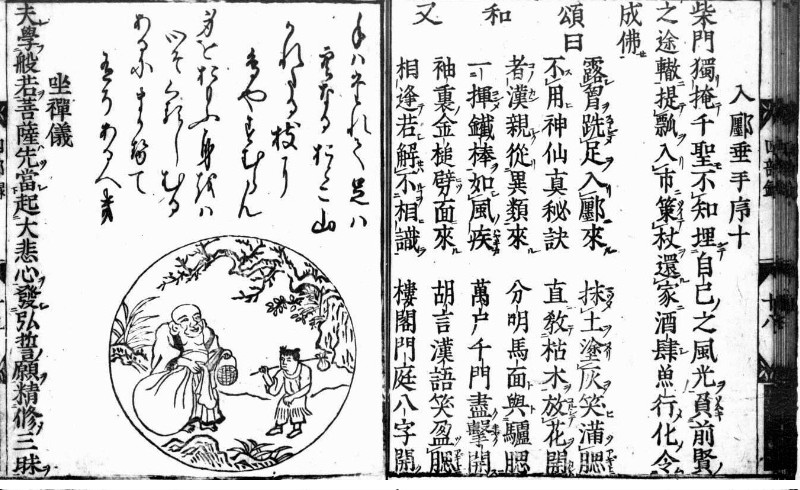

図

童子が

弥勒菩薩の化身とされる布袋和尚の姿で

描かれている

灰を頭にかぶり 顔は泥だらけ

(灰頭土面:かいとうどめん)

という姿になって

迷い苦しむ衆生を 悟りの世界に導く

明石の禅寺 大蔵院

経典 記事一覧

.

金剛般若経

般若心経(大本・小本)梵語

.

観音経

延命十句観音経

.

大悲呪

開甘露門

.

消災呪

仏頂尊勝陀羅尼

.

信心銘

証道歌

.

十牛図

坐禅儀

.

中峰和尚座右の銘

興禅大燈国師遺戒

.

白隠禅師坐禅和讃.

雲水和讃

.

.

© 2025 kenkozan Daizoin